本文转自:人民网-贵州频道

清晨,薄雾轻笼黔北山坳。海拔1400米的仙源镇道路上,三五成群、操着重庆口音的游客悠闲散步。他们身后,晨光为楼群镀上金边,勾勒出小镇独特的天际线——这样的画面,是仙源镇寻常的夏季清晨。

晚饭后,游客们不约而同的来到湖边散步消食。姚瑶摄

今年7月,翠韵山庄的102张床位已是“一床难求”。“入住的客人基本上是来自重庆、四川的回头客。”山庄负责人罗文会介绍道。

同样的热度,在仙源镇289家民宿中同步上演。

“一到夏天,我就带着老伴来这儿‘躲’高温。今年,7月份我来过一次,现在我把老家兄弟姊妹11人都邀来了,就图这儿的清凉。”重庆游客刘先生已是老顾客,他笑着说:“仙源青山绿水,空气清新,是避暑的好地方。”

所到之处,皆是车流人流的仙源街道。姚瑶摄

在这个常住人口仅2.8万的小镇,今年单日避暑游客量预计将突破12万人次。而15年前,这里还是年轻人纷纷逃离的“空心村”,如今成了上万游客纷至沓来的热闹小镇。

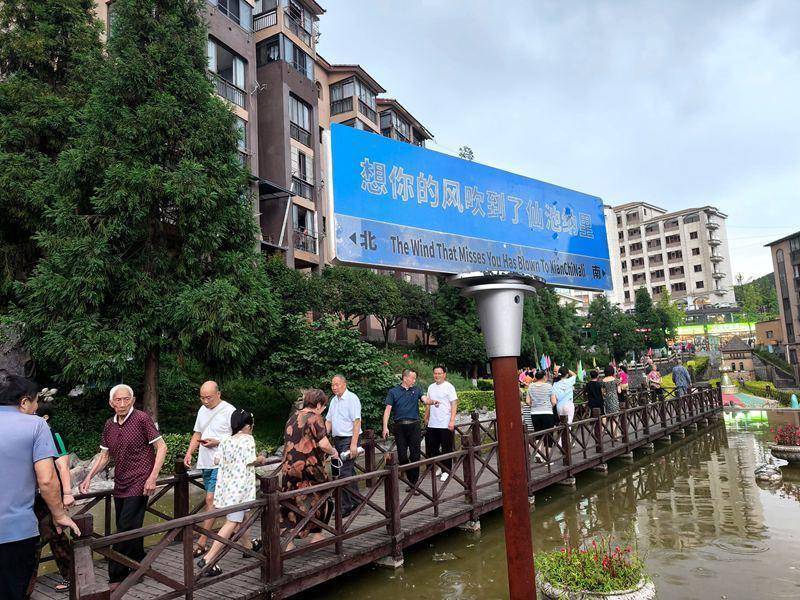

仙池纳里,人从众。姚瑶摄

“我们从重庆开房车过来露营,村委会提供的场地清凉又方便,工作人员热情周到,这趟来值了!明年还要带家人再来。”游客江女士满意地说。

为缓解游客住宿难题,今年,小獐村村委会盘活闲置资产,将空闲办公室改造成客房,目前已创收近20万元。“我们还把村委会停车场打造成临时露营地,解决游客停车、用水用电等需求。”小獐村党建指导员胡晓红介绍,“今年首次尝试利用村委会闲置资产,既满足了游客多样化需求,又为村集体经济增添了收入,一举两得。”

午餐时间,游客们共享美食。姚瑶摄

仙源镇地处大娄山北麓,平均海拔1400米,年平均气温仅14℃,海拔1883米的黄沙岩是习水县最高峰。过去,因山高水冷、土地贫瘠,被当地人称为“习水小西藏”。

2013年,习水县敏锐捕捉到“凉资源”价值,将避暑旅游作为富民新产业重点打造。通过招商引资,仙源镇天泉、仙池纳里等8个度假项目相继建成,在近10平方公里的山坳间,逐渐形成“牵藤接瓜”式的避暑新城。

仙源。习水县融媒体中心供图

时光倒流十几年,仙源镇只有一条不到400米长的小街。如今,鳞次栉比的黔北民居下,渝牌车辆排成长龙,构成“贵州境内重庆车”的独特风景线。

旅游业的勃兴,重塑了乡村的“人气”模式。在仙源镇,独特的“候鸟式”就业模式成为新景。每年5月避暑旺季启幕,众多青壮年便如约“归巢”,投身餐饮、民宿等旅游服务;9月秋风起,他们又带着收获重返城市。这种灵活的“季节性返乡”,既缓解了乡村常年劳力匮乏的窘境,也为游子们开辟了一条兼顾生计与乡愁的新路。

对41岁的刘明琴而言,这条返乡路铺满了沉甸甸的幸福。2018年前,她与无数乡亲漂泊在外,打工收入“仅够勉强糊口”,孩子成了“留守儿童”。家乡旅游业的兴起,点燃了她的希望。在亲友和当地干部的鼓励下,她毅然回乡创办餐馆。如今,小店年毛收入稳定在20万元以上,远超当年打工所得。“现在既能亲自照顾老人孩子,又能有些积蓄。”刘明琴的笑容质朴而满足。她的故事,是仙源镇无数返乡家庭命运逆转的缩影。

刘明琴正在为客人准备食材。姚瑶摄

仙源镇从寂寥“空心村”跃升为活力“避暑城”的实践,为乡村振兴提供了生动注脚。“有缘自会相逢,此心安处是仙源”——这座深藏大山的避暑城,已在“候鸟”与居民的共同栖息中,生长出自己的振兴密码。(何小露、姚瑶 、陈瑞佳、穆俊霖)

配资软件提示:文章来自网络,不代表本站观点。