七月的热浪裹挟着暑期档过半,影院却一度令人心头发凉。

观众朋友们纷纷躺平。

票房榜显得“冷冷清清,凄凄惨惨戚戚”。

陈可辛导演带着精心打造的《酱园弄·悬案》而来,口碑尚可却票房平平。

上映许久艰难拿下3.7亿票房。

另一边,陈思诚的《恶意》使尽解数也仅仅收割2.4亿。

上映十数日后便显出后劲不足的疲态。

起初。

两只是票仓“锦鲤”。

结果,火力全开也没溅起多少大水花。

要知道——

这加起来的票房和去年夏天《抓娃娃》票房的零头差不多。

真叫人长叹:

“扎心了啊老铁!”。

好在,影院里终于迎来了暑假中的一丝转机,空气中热度渐升。

《罗小黑战记2》这尊国漫大神不声不响拿下豆瓣超8.5分的亮眼战绩,被观众奉为电子布洛芬,观影解压一级棒。

让人更惊掉下巴的是《长安的荔枝》。

上映前,各路预言家就已经纷纷看衰:“影改书?能成?”

谁知这匹黑马猛踩油门,五日斩下2.75亿票房。

如入无人之境。

豆瓣稳在7.7分,排片率高扬,仿佛已把暑期档冠军的隐形王冠揽入怀中。

观众们惊呼:

“马伯庸!你是真的配享太庙啊!”

势头之强,无人不侧目。

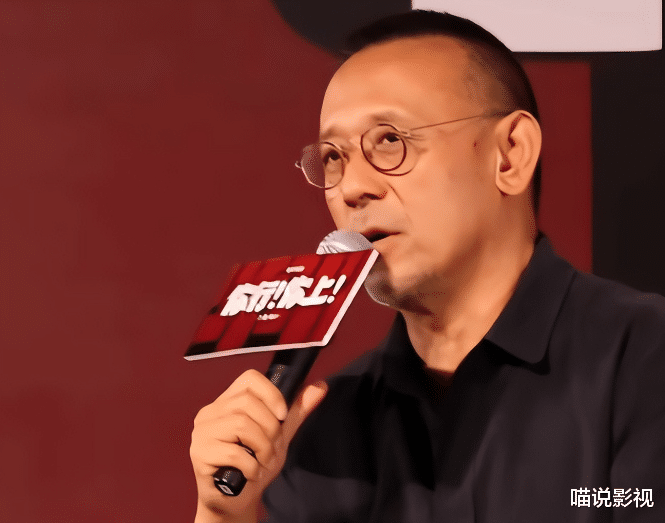

然而,就在这喧腾热闹、荔香扑鼻的热浪中,姜文导演七年磨一剑的心血之作《你行!你上!》却如同跌入寒潭。

同是“荔”字辈上映期,票房攀爬乏力。

堪堪破八千万关口。

日均票房更是心酸地徘徊在三百万上下,完全是趴窝不动。

尽管有着在豆瓣影评中6.7的体面口碑背书,可相比其背后豪掷的2.8亿真金白银成本,票房端的回应堪称微乎其微。

当“长安的荔枝”热度燎原之际…

同期亮相的“你行你上”竟只能无奈低调地蛰伏在角落。

好叫一个委屈伤心。

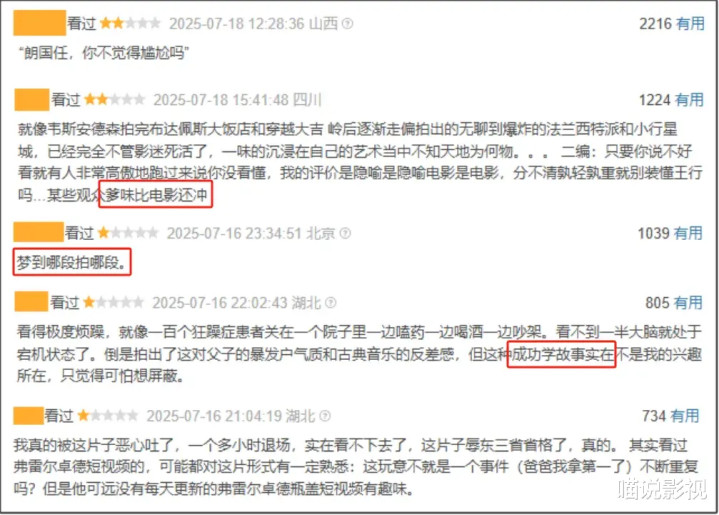

其中还有多数网友给出了大致相同的评论,看完太解气。

那么,这部高投入、高期待、最终却票房“卑微”的作品,到底哪里扣了分呢?

1.往流水剧情里加隐喻,没啥亮点

《你行!你上!》这部影片的剧情故事其实真没啥看头。

以国际钢琴巨星郎朗的成长故事为基底。

镜头细致描绘了少年郎朗在父亲郎国任(姜文饰)近乎严苛的陪伴下,如何一步一个脚印,最终成功叩开世界顶级艺术殿堂大门的励志历程。

说实话,就这剧情,和马丽前段时间《水饺皇后》没差。

除了粉丝。

想必没多少路人会想看这种剧情。

对于熟悉姜文导演作品的观众而言,“为了一碟醋包一盘饺子”几乎成了他创作的专属标签。

这一次,他依旧奉上了以往那“醋是灵魂”的姜氏风味。

看简介都能猜出。

影片情节的设置本身并无太多意料外的跌宕。

更像是一条平滑的上升轨迹,线性铺排着郎朗每一次关键赛场的高光时刻。

然而!

这种叙事手法诚然清晰。

却在无形中让角色的立体塑造与成长历程所必经的深刻挫折感显得有些单薄。

内容不可避免地滑向了平淡,部分段落甚至流露出一种记“夺冠账本”的流水线质感。

然而,在影迷圈里,姜文这个名字早已自带“防御结界”。

一旦试图吐槽,似乎总逃不开一句“你没看懂”的回敬。

常有论调称:

其作品的重心在于水面之下的隐喻海洋。

观赏门槛不可谓不高。

有趣的是,姜文本人曾亲口回应:“我的电影真没那么多隐喻,解读过度会很累的。”

而这份“疲惫”,或许正是不少观众在观影途中不约而同掏出手机瞥时间的真实写照。

当剧情不足以紧紧抓牢注意力,对影片细节的耐心便自然松懈下来。

得益于情节的寡淡,无形中便拔高观众对台词的关注度。

姜文的剧本台词向来以其独特哲学化腔调和个人呓语风格著称。

时而闪光,确有其隽永之处。

一两句箴言般的“金句”点缀其间,自是锦上添花。

然而,当通篇对话都弥漫着一种“废话文学大师”或“意识流高僧”的气场,通篇“听君一席话,如听一席话”,连珠炮般甩出让人云里雾里的“金句”时,不仅容易造成观众的认知过载。

俗称CPU干冒烟。

也实实在在地影响了其中叙事的流畅体验和情感代入感。

更让部分观众出戏的是,影片中几乎每个角色似乎都处于一种高度紧绷的“电波系”状态,情绪值常年高位运行。

比如,何赛飞饰演的钢琴名师。

行事作风好似一点就炸的炮仗,训斥学生时气场两米八。

于和伟饰演的老崔则对郎朗有着近乎“不是亲爹胜似亲爹”的倾力付出。

其热切之程度、期望值之迫切…

仿佛把自己的职业生涯及生命都压注在这个小少年身上。

简单说,他们的行为逻辑与日常经验存在显著的距离感。

动机有时如同谜题。

很容易让人想问这些人:“你们到底图啥呢?”

忽略人性里的恶,只看善的存在,那么,整个剧情便难以引发普遍的情感共鸣,最后得到的反而是让人频频黑人问号脸。

全片最大的戏剧冲突,也就是最为高潮,且包含点题的戏份,落在了郎朗与父亲郎国任的一场十分降智的爆发式争吵上。

碍于电影的时长,使得这场争吵的缘起和发展显得很突兀。

最终导致父亲愤而“净身出户”。

嗯……离家出走。

然而!

到了决定性时刻。

也就是郎朗参赛。

这时,儿子瞬间领悟“没爹不行”,旋即上演“寻爹记”。

最终父子相逢于后台,实现其乐融融的大和解与大团圆。

显而易见,此处的转折在逻辑与情感铺垫上是否足够圆润有力,也成为了一个争论点。

抛开两人不提,这其中最令人遗憾乃至尴尬的角色塑造,

莫过于马丽饰演的郎朗母亲——

周秀兰女士。

相信观众离场后,能清晰记得这个角色名字的人恐怕寥寥无几。

她作为维系家庭生计的经济支柱,在故事中所占据的叙事空间却小得可怜。

存在感微弱如同“人形背景板”或家庭场景中的功能性NPC。

更令人费解的是,在如此有限的戏份里,她的“核心戏份”之一竟然是时刻提防着才华横溢的女钢琴教师会成为丈夫郎国任的“红颜祸水”。

看不懂了吧?

当下银幕普遍追求角色多元与深度刻画的时代潮流之中。

如此被边缘化、功能化且被刻板想象框定的女性角色塑造。

讲真,显得有些格格不入。

可以说,姜文导演在《你行!你上!》中,那份久违浓郁、直给的“爹之存在感”与“爹式影响力”,仿佛醇厚老酒…

历经岁月流转,其风味始终如一,未曾稀释半分。

甚至更加醇厚浓烈——

“爹已至,味恒久远”。

2.姜文的抽象城堡与失落的观众之桥

话说!

这千帆竞发的赛道上,姜文曾是特立独行的一骑绝尘者。

他的作品曾几何时如惊雷炸响。

那时代讽喻和先锋表达的镜头,如磁石般吸附了无数拥趸。

然而,时光流转。

近年姜文的鲜明旗帜似乎飘得渐高渐远。

甚至带些孤独的意味。

观众抬头仰望的目光,多了一分不易察觉的困惑与疏离。

探究其根源,也简单。

症结或许并非艺术高度的降低,而是渐失的人间烟火气。

姜文似乎沉浸于一种飞轮思维,执着于影像符号的华丽堆砌。

从而忽略了艺术表达应如钝刀。

唯有跟紧时代,并且深入血肉纹理才能刻下真正的印记。

不得不说,他的影像世界中,故事如同飘在空中的风筝。

意图则如雾中之花。

而观众,只能捕捉到模糊轮廓。

这放在《让子弹飞》那样的荒诞历史狂欢里尚可称为风格。

可当镜头瞄准现实…

比如一部源于真实历史的新作…

再以如此姿态表达,便难逃让人脚趾抠地的尴尬与隔膜。

抽象本身无可厚非,毕竟它是艺术的羽翼。

但当抽象成了理解与情感无法落地的真空包装,进而模糊成遮蔽一切镜头的迷雾,甚至成为某种不便明言的免战牌时,其魅力必然大打折扣。

观众走进影院,期待的是直抵心底的冲击,而非一堂需要反复解码的符号学讲座。

真正的艺术,不该是创作者与观众们之间的智力角斗场。

当然,此间遗憾犹在。

但姜文在挑战东北方言的环节也遭遇了现实的不留情面。

东北话这硬核表达,远非生硬的模仿便能传达其骨髓里的酣畅生动。

比如某些片段。

导演兼主演不标准的发音似在解一道达利画的微积分题。

更不巧的是,这甚至波及了搭档马丽的发挥。

如同优秀的捧哏演员突然忘词。

节奏感顿失。

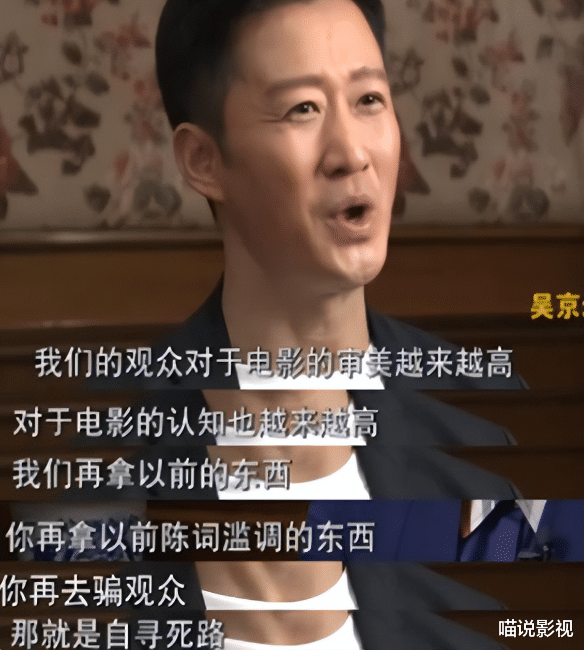

犹记得此前的吴京曾在一次个人访谈中所言的那般深刻。

“别拿老套路糊弄‘赛博判官’,观众现在的‘鉴片雷达’比你想象中更灵敏。”

通过这番话,显而易见。

这已不是简单审美更迭,而是观众对真诚与专业态度的严苛审判。

近几年来,反观影坛同侪,许多资深导演选择拥抱变革。

张艺谋从历史画卷到《满江红》,再到描摹市井人情的《第二十条》。

他就像一位精算师。

叩击时代脉搏,在悬疑与喜剧的嫁接中寻得新的表达维度。

同样的,陈可辛耗时的《酱园弄》虽市场回声有待提升。

然其对女性意识崛起与生存绝境议题的凝视,已然挣脱了旧日舒适区。

再看徐克,其新作则是败得彻底。

比如?

《射雕英雄传:侠之大者》仍囿于熟悉的江湖情义框架中。

武侠基因虽在。

却也未能激活新的感官体验。

在当下风起云涌的国产影坛,“啃老本”无异于艺术生命力的慢性窒息。

所幸,长江后浪推前浪,一批新生力量正带着蓬勃生气崭露头角。

就拿邵艺辉的《好东西》来说。

以独有的女性视角,以及针脚细密的观察力,扎根现实。

其真实纹理…

如同从土壤中自然生长。

还有王阳的《从21世纪安全撤离》,也是令人眼前一新。

前卫风格如一把淬火的剑,锋芒闪烁又极具艺术掌控力。

显而易见,这些新兴创作者们都是深谙一个朴素的道理。

真正的创作者不是孤悬于艺术象牙塔的隐士,而是能在创作理念与观众心灵间架桥的匠人。

当下环境中,作品唯有赢得广大观众的真情共鸣,才能真正在票房战场上赢得属于自己的胜利旗帜。

总的来说,姜文导演的新作《你行!你上!》倘若志在问鼎今夏票房桂冠,此刻恐怕成了某种行为艺术式的奢望。

症结显豁。

内容本身暴露出令人遗憾的贫瘠,未能托起他这个雄心。

回溯姜文过往那些华彩篇章便知。

无论是《让子弹飞》,还是《鬼子来了》,那些精心构筑的隐喻世界与冷峻的现实嘲讽杂糅为经久不衰的盛宴。

观众沉浸其中,非但不以“捉摸不定”为耻,反在字里行间、光影流连间捕捉智识的欢愉。

那份如同解谜通关的成就感,恰是老姜文作品魅力所在。

姜文的影像王国常立足于历史的尘烟深处,那被时光晕染过的民国烟云或烽火战场,天然成就了与现实当下之间一道既清晰又朦胧的边界。

这份距离感堪称精妙的容器,它包容着他所痴迷的虚构力量。

纵然讲的是飞檐走壁的侠盗传奇,抑或快意恩仇的激烈往事。

其情节脉络亦可如同一条被月光照彻的河。

曲折有致、酣畅奔涌。

真实的重量在高度形式化的镜像中被赋予一种近乎史诗般的气韵。

隐喻如同河流深处的暗礁。

不经意间激起思想漩涡,于观赏中迭荡出延绵不绝的回响。

然而,《你行!你上!》所立足的,是一个早已被各类社媒视频、深度报道乃至土味二创解构过八百遍的公众事件,那些人物和面孔如同印刻在时代大众记忆深处的符号。

当艺术家引以为傲的“老配方”遇上了这个全民“显微镜”时代的公共素材库,姜文似乎首次呈现出某种步履踉跄的“失重”感。

他执拗地想在其中播种象征的种子,却未曾料想土壤成分已然不同。

于是,符号未能真正生根发芽,反而滋长出奇特的漂浮物。

本该犀利或深邃的表达,在魔幻现实主义的标签下,呈现某种未及沉淀而显得浮滑的杂糅状态。

那么,屏幕前的你,是否也对该影片有着相同的感觉呢?

配资软件提示:文章来自网络,不代表本站观点。